普通免許でトラックは運転できるのか?

トラックの運転には普通免許があれば十分と思われがちですが、実際には車両の大きさや重量によって必要な免許が異なります。また、免許取得時期によっても運転できる車両の範囲が変わってきます。

この記事では、普通免許で運転可能なトラックの条件から、より大きな車両の運転に必要な免許、さらにはプロドライバーへのキャリアアップまで、詳しく解説していきます。

- 普通免許で運転できるトラックの制限と範囲

- 免許取得時期による運転可能な車両の違い

- トラックドライバーになるためのキャリアアップステップ

1.普通免許で運転できるトラックの基礎知識

トラックの運転には様々な制限や規定があり、普通免許では全てのトラックを運転できるわけではありません。

ここでは、普通免許で運転できるトラックについての基本的な知識を解説していきます。

普通免許の定義と運転可能な車両

普通免許は、一般的な乗用車やライトバンに加えて、一定の条件を満たすトラックも運転することができる免許区分です。

具体的には、

- 車両総重量3.5トン未満

- 最大積載量2トン未満の車両

が運転可能です。

これは2007年以降に取得した免許の場合の基準となります。

普通免許では小型の商用車やトラックの運転が可能ですが、これは道路交通法において、一般的な車両の利用実態や安全性を考慮して定められた基準です。

例えば、引っ越しや小規模な配送業務で使用される1トントラックなどは、この基準内に収まるため運転が可能です。

ただし、これらの基準は免許取得時期によって異なり、注意が必要です。

車両重量総と最大積載量の違い

車両総重量と最大積載量は、トラックを運転する際の重要な指標となりますが、これらは異なる概念を示しています。

例えば、車両重量が1.5トンで最大積載量が1トンのトラックの場合、車両総重量は約2.6トン(乗車定員2名として計算)となります。

これらの数値は車検証に記載されており、運転前に必ず確認する必要があります。

この理解は、安全運転と法令順守の両面で重要な知識となります。

2.普通免許取得時期による運転可能な車両の違い

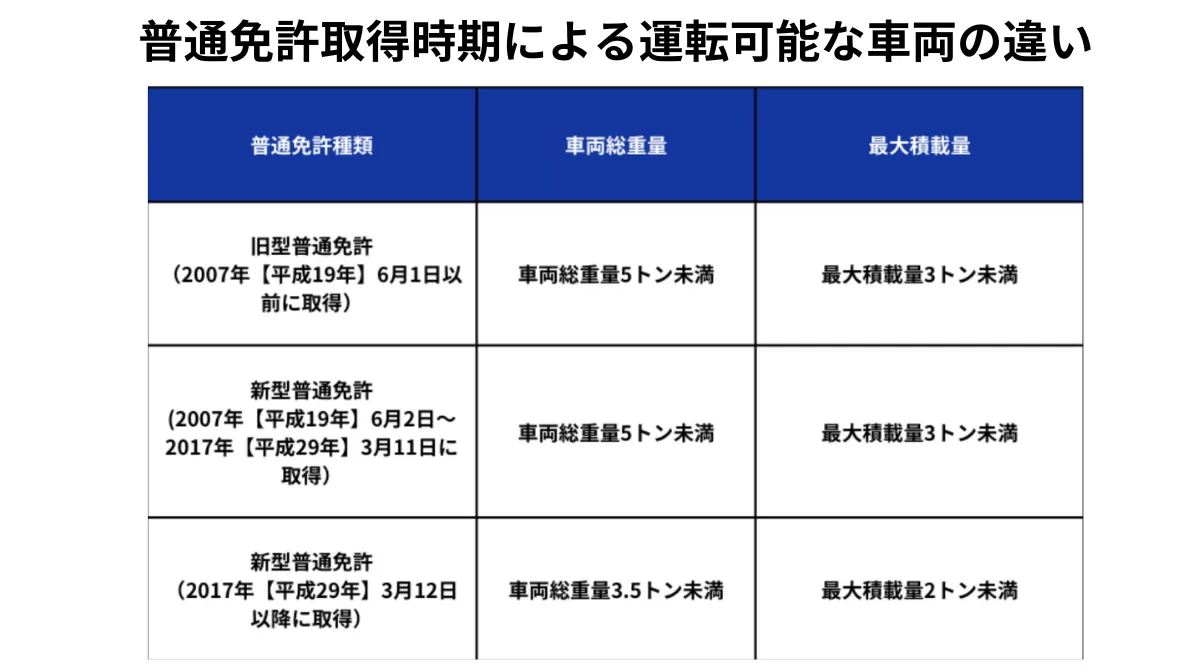

普通免許で運転できるトラックの範囲は、免許取得時期によって大きく異なります。ここでは、法改正による変更点とそれぞれの時期における運転可能な車両について詳しく解説します。

2007年以前の免許所持者の場合

2007年以前に普通免許を取得した方は、最も広い範囲のトラックの運転が可能です。

- 車両総重量5トン未満

- 最大積載量3トン未満

のトラックまで運転が可能です。これは、当時の道路交通法では現在の準中型免許に相当する車両まで運転できる規定になっていたためです。

このため、2トントラックや3トントラックなど、現在では準中型免許が必要な車両でも運転することができます。ただし、この特例は過去の経過措置によるものであり、新たに免許を取得する場合には適用されません。

2007年〜2017年の免許所持者の場合

2007年から2017年の間に普通免許を取得した方は、

- 車両総重量5トン未満

- 最大積載量3トン未満

という制限が設けられました。この時期は中型免許制度が導入され、それまでの普通免許の範囲が見直された時期です。この期間の免許所持者は、車両総重量3.5トン以上5トン未満の車両を運転する場合、5トン限定準中型免許の取得すで運転可能になります。2トントラックの運転は可能です。

この制度変更は、大型車両の安全運転に対する社会的要請が高まったことが背景にあります。

2017年以降の免許所持者の場合

2017年3月12日以降に普通免許を取得した方は、最も制限が厳しく、

- 車両総重量3.5トン未満

- 最大積載量2トン未満

の車両のみ運転することができます。この変更は、準中型免許制度の導入に伴うもので、より安全な道路交通環境の実現を目指して実施されました。この制限により、一般的な1トントラックは運転できますが、それ以上の大きさのトラックを運転する場合は、準中型免許の取得が必要となります。

この制度改正により、車両の大きさに応じた適切な運転技能の確保が図られることとなりました。

3.普通免許だとトラックドライバーに転職できない?

普通免許しか持っていない場合、トラックドライバーへの転職は難しいと考えている方も多いかもしれません。しかし、運転する車両の種類によっては、普通免許でもトラックドライバーになることは可能です。

軽トラックや1トントラックなど、2トン未満のトラックを運転する仕事であれば、普通免許だけでも転職が可能です。宅配便やルート配送など、比較的小さな荷物を運ぶ仕事がこれに当てはまります。

ただし、2トン以上のトラックを運転する仕事には、準中型免許以上が必要となります。特に大手の運送会社では、4トン車以上の配送が主流となっているため、中型免許以上を求められることが多いです。

とはいえ、免許取得を支援してくれる企業も存在します。入社後に必要な免許を取得できる制度を設けている会社もあるので、普通免許しか持っていない方でも、トラックドライバーへの道は決して閉ざされているわけではありません。

3.より大きなトラックを運転するために必要な免許

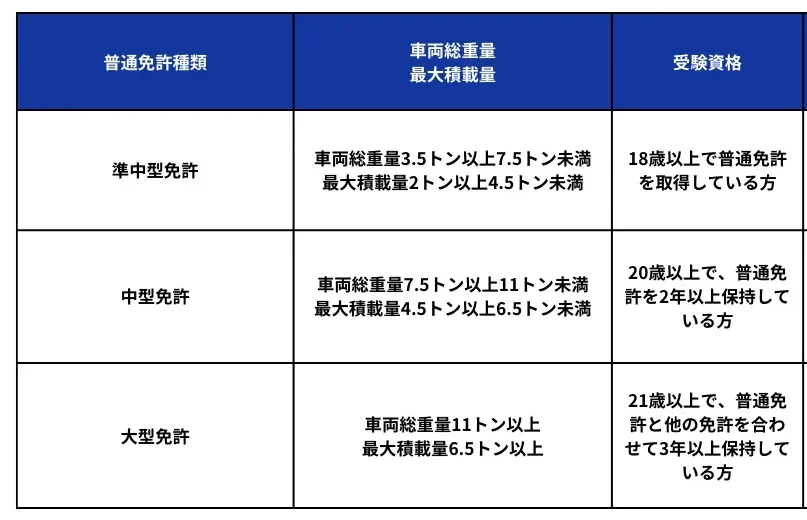

普通免許の範囲を超えるトラックの運転には、上位の免許が必要となります。キャリアアップを考える際の重要な選択肢として、準中型免許と中型・大型免許について詳しく見ていきましょう。

準中型免許で広がる仕事の可能性

準中型免許は、下記の基準内のトラックを運転することができる免許区分です。

| 車両総重量 | 最大積載量 |

| 3.5トン以上7.5トン未満 | 4.5トン未満 |

この免許を取得することで、2トントラックや3トントラックなど、より大型の車両を運転することが可能になります。

準中型免許は18歳から取得可能で、普通免許と同時に取得することもできます。

取得に必要な追加教習は技能7時間、学科1時間と比較的少なく、費用も他の上位免許と比べて抑えめです。

特に配送業や運送業での活躍の場が広がり、より安定した収入を得られる可能性が高まります。

中型・大型免許取得の条件とメリット

中型免許と大型免許の取得は、ドライバーとしてのキャリアを大きく広げる重要なステップとなります。

| 免許 | 年齢要件 | 必要な既存免許 | 必要な運転経歴 |

|---|---|---|---|

| 大型免許 | 21歳以上 | 中型、準中型、普通、大特のいずれか | 通算3年以上 |

| 中型免許 | 20歳以上 | 準中型、普通、大特のいずれか | 通算2年以上 |

2024年の道路交通法改正により、中型・大型免許は19歳から取得可能になり(普通免許等の保有期間1年以上と一定の教習修了が条件)、若年層のキャリアアップの機会が拡大しました。

中型・大型免許取得は運送業界での就職や給与向上につながり、特に大型免許はトレーラーやダンプカーなどの特殊車両の運転を可能にし、建設業や長距離輸送などの専門職への道を開きます。

参考:警視庁|受験資格

取得には時間と費用がかかるため、将来のキャリアプランを考慮した上での挑戦が重要です!

4.普通免許以上の運転免許取得費用と期間

ドライバーとして必要な免許は、目指す職種や扱う車両によって異なりますが、段階的な取得が推奨されます。準中型免許・中型免許・大型免許の費用や教習期間を解説します。

| 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 | |

| 費用 | 30〜40万円程度 | 40〜50万円程度 | 50〜70万円程度 |

| 教習期間 | 1〜2ヶ月 | 1.5〜2ヶ月程度 | 2〜3ヶ月程度 |

準中型免許は最も手軽で、費用は30〜40万円程度、教習期間は1〜2ヶ月で済みます。中型免許になると費用が40〜50万円程度に上昇し、教習期間も1.5〜2ヶ月程度と若干長くなります。最後に大型免許は最も高額かつ長期間の教習が必要となり、費用は50〜70万円程度、教習期間は2〜3ヶ月程度かかります。

これらの違いは、運転できる車両の大きさや重量に応じたものです。より大型の車両を運転するためには、それだけ多くの技術と知識が求められるため、教習内容も複雑になり、費用と時間がかかるようになっています。キャリアアップを考える際は、初期投資と取得後の収入増加のバランスを考慮することが重要です。

5.普通免許から大きなトラックのドライバーへ

トラックの運転には様々な制限や規定があり、特に普通免許では運転できる車両の範囲が明確に定められています。

また、2007年と2017年の法改正により、免許取得時期によって運転できる車両が異なることも重要なポイントです。

より大きな車両の運転を目指す場合は、準中型免許や中型免許、大型免許の取得が必要となりますが、これらは段階的なキャリアアップの重要なステップとなります。

計画的な免許取得と実務経験の積み重ねにより、ドライバーとしての成長が可能となります。