この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

酒気帯び運転で検挙された際の罰則や影響は、初犯でも甘く見てはいけません。この記事では、酒気帯び運転の定義や基準から、初犯の場合の免許停止期間、罰金・前科のリスクまで、詳しく解説します。免停中の生活への影響や、再発防止のためのポイントも押さえて、二度と同じ過ちを繰り返さないための知識を身につけましょう。

- 酒気帯び運転の定義と罰則の概要

- 酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

- アルコールの分解時間と体内濃度の目安

- 酒気帯び運転初犯の免許停止期間と前歴の影響

- 初犯の罰金額と前科のリスク、実刑の可能性

- 初犯者講習による免許停止期間の短縮方法

- 免許停止中の生活への影響と仕事への対応

- 再発防止のための具体的な方法

【就職・転職をお考えの方へ】

こんなお悩みありませんか?

- もっと給料を上げたい

- 残業時間が多くて体力的にきつい

- ホワイト企業に転職したい

- もっとプライベートを充実させたい

プロドラ編集部が最もおススメする、ホワイト企業で高年収を目指したい人に"絶対"に利用して欲しいドライバー専門転職サイト!

ドラEVERでしか取り扱いのない好条件の求人が多く、年収アップも目指せます!未経験歓迎の求人も多数あるので、異業種からの転職にもおススメ!

酒気帯び運転とは?基準や罰則を解説

酒気帯び運転とは、一定以上のアルコールを体内に保有した状態で車両を運転することを指します。道路交通法では、車両を運転する際の呼気中のアルコール濃度について厳しい基準を設けています。

酒気帯び運転の基準(呼気中アルコール濃度)

酒気帯び運転の基準は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上とされています。この数値は、車両を運転するのに支障がない体内アルコール濃度の上限を定めたものです。

酒気帯び運転の罰則 – 免許停止と罰金

酒気帯び運転をした場合、行政処分として免許停止、刑事処分として罰金が科されます。免許停止の期間は、アルコール濃度や前歴の有無などによって異なりますが、初犯の場合は原則90日の停止処分となります。罰金は、5万円以下の場合が一般的ですが、事故を起こした場合などはより高額になるケースもあります。

酒気帯び運転は、重大な交通違反であり、厳しい処分の対象となります。安全運転を心がけるためにも、飲酒後の運転は絶対に避けましょう。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

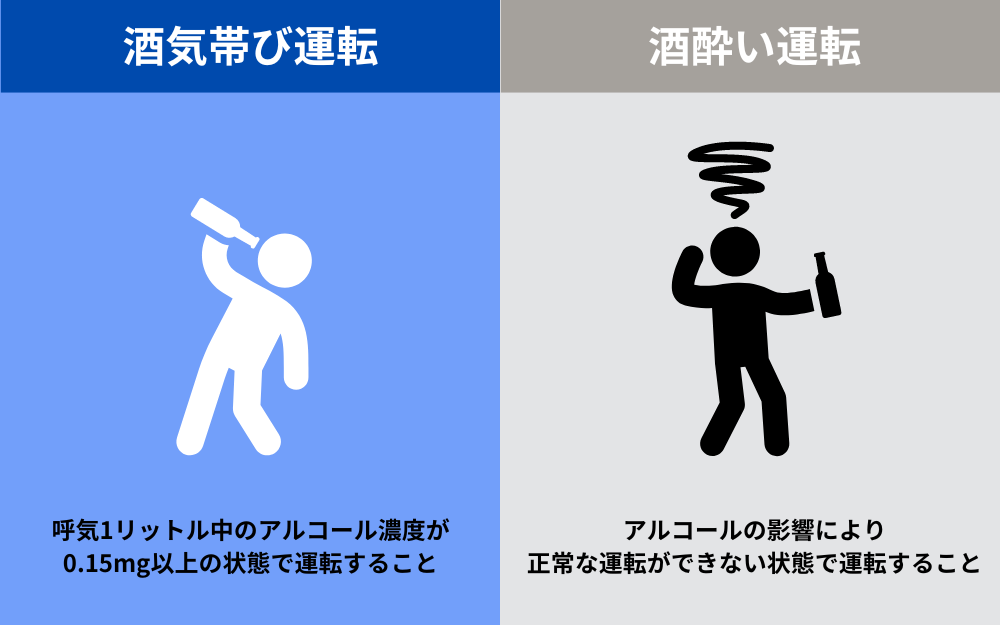

飲酒運転には、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類があります。どちらも飲酒後の運転という点では同じですが、法的な定義と罰則が異なります。

酒気帯び運転と酒酔い運転の定義

酒気帯び運転は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上の状態で運転することを指します。一方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができない状態で運転することを指します。つまり、酒気帯び運転はアルコール濃度に基づく客観的な基準であるのに対し、酒酔い運転は運転者の主観的な状態に基づいて判断されます。

罰則の違い – 免許取り消しと欠格期間

酒気帯び運転と酒酔い運転では、罰則の内容も異なります。酒気帯び運転の場合、初犯では原則90日の免許停止処分となりますが、酒酔い運転の場合は初犯でも免許取り消し処分となります。免許取り消し後の欠格期間も、酒気帯び運転では2年なのに対し、酒酔い運転では3年と長期になります。

アルコール濃度と酔いの程度の関係

アルコール濃度と酔いの程度には、個人差があります。そのため、酒気帯び運転の基準を下回る呼気中アルコール濃度であっても、酩酊状態で運転した場合は酒酔い運転として処罰の対象となります。飲酒後は、アルコール濃度だけでなく、自身の酔いの程度もしっかりと確認することが大切です。

酒気帯び運転と酒酔い運転は、飲酒運転の中でも特に危険な行為として、厳しい処分の対象となっています。飲酒後の運転は、たとえ少量のアルコールであっても避けるようにしましょう。

アルコールの分解と体内濃度の変化

飲酒後、体内のアルコールはゆっくりと分解されていきます。しかし、その分解速度には個人差があり、飲酒量や体質、体調などによって左右されます。ここでは、アルコールの分解プロセスと、運転可能になるまでの時間について解説します。

アルコールの分解に必要な時間

一般的に、体内のアルコールを分解するには、時間あたり0.1〜0.15mg/Lのペースで進むと言われています。つまり、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mgの場合、酒気帯び運転の基準値である0.15mg未満になるまでに、約4〜6時間かかる計算です。ただし、この分解速度はあくまで目安であり、個人差が大きいことに注意が必要です。

アルコール濃度の測定方法と目安

飲酒後のアルコール濃度は、専用の測定器を使って確認することができます。飲食店などで使用されるアルコール検知器や、個人向けの呼気中アルコール濃度測定器などが代表的です。これらを使用することで、大まかなアルコール濃度を知ることができます。ただし、測定結果はあくまで参考値であり、絶対的な基準ではないことを理解しておきましょう。

飲酒後の運転再開までの目安時間

飲酒後、アルコールを完全に分解し、運転可能な状態になるまでには時間がかかります。

一般的な目安としては、ビール中瓶1本(500ml)の場合で約4時間、日本酒1合(180ml)の場合で約3時間、ウイスキーダブル1杯(60ml)の場合で約2時間と言われています。しかし、これらはあくまで平均的な数値であり、個人差を考慮する必要があります。飲酒後の運転は、十分な時間をおいて、体内のアルコールが完全に分解されたことを確認してから行うようにしましょう。

飲酒後の運転は、アルコール濃度が基準値を下回っていても危険です。「もう大丈夫だろう」という安易な判断は避け、確実にアルコールが抜けるまで十分な時間をおくことが重要です。

酒気帯び運転初犯の免許停止期間

酒気帯び運転で検挙された場合、行政処分として免許停止処分が科されます。ここでは、酒気帯び運転の初犯者に焦点を当て、免許停止期間やその影響について詳しく解説します。

免許停止の期間は原則90日

酒気帯び運転の初犯の場合、原則として90日間の免許停止処分が科されます。この期間は、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg未満の場合に適用されます。アルコール濃度が0.25mg以上の場合は、初犯でも免許取り消し処分となるので注意が必要です。

前歴の有無による処分の違い

免許停止期間は、過去3年以内の酒気帯び運転の前歴回数によって変わります。初犯の場合は90日ですが、1回の前歴がある場合は120日、2回の前歴がある場合は180日と、前歴に応じて停止期間が延長されます。また、過去3年以内に3回以上の前歴がある場合は、初犯であっても免許取り消し処分となります。

事故の種類による処分の違い(物損事故、人身事故など)

酒気帯び運転による事故の種類によっても、処分内容が変わります。物損事故を起こした場合は、免許停止期間が30日延長されます。人身事故を起こした場合は、事故の内容によりますが、免許取り消し処分となるケースが多くなります。特に、死亡事故を起こした場合は、初犯であっても免許取り消し処分は免れません。

酒気帯び運転の初犯であっても、90日間の免許停止処分が科されます。この期間は、仕事や日常生活に大きな影響を及ぼすことになるでしょう。前歴がある場合や事故を起こした場合は、さらに重い処分が下されます。飲酒運転は、自分だけでなく他人の生命をも脅かす危険な行為であることを肝に銘じ、絶対に避けるようにしましょう。

免停になった際の対応の仕方を下記の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

【完全解説】免停になったらいつから運転できない?免停の基礎知識と賢明な対処法

【完全解説】免停になったらいつから運転できない?免停の基礎知識と賢明な対処法 酒気帯び運転初犯の罰金と刑事罰

酒気帯び運転は、道路交通法違反として刑事罰の対象となります。ここでは、酒気帯び運転の初犯者に対する罰金刑と懲役刑について、その内容と影響を解説します。

罰金の金額と前科

酒気帯び運転の初犯の場合、罰金刑は50万円以下とされています。ただし、事故を起こした場合や危険運転として立件された場合は、罰金額がより高額になる可能性があります。罰金刑を受けると、前科がついてしまうため、就職や借金など、様々な場面で不利益を被ることになります。

執行猶予となるケースと実刑リスク

酒気帯び運転の初犯では、懲役刑の執行猶予となるケースが多くあります。執行猶予とは、一定期間内に再犯がなければ、刑の執行が猶予されるという制度です。ただし、事故を起こした場合や危険運転として立件された場合は、執行猶予が付かず、実刑判決を受けるリスクが高くなります。

事故の種類による刑事罰の違い

酒気帯び運転による事故の種類によって、刑事罰の内容は大きく異なります。物損事故の場合は、罰金刑や執行猶予付きの懲役刑が一般的ですが、人身事故を起こした場合は、懲役刑の可能性が高くなります。特に、死亡事故を起こした場合は、危険運転致死罪として重い実刑判決を受ける可能性があります。

酒気帯び運転は、刑事罰の対象となる重大な犯罪です。たとえ初犯であっても、罰金刑や前科のリスクがあることを理解しておく必要があります。事故を起こした場合は、刑事罰がさらに重くなり、実刑判決を受ける可能性もあります。飲酒運転は、自分の人生を大きく狂わせる愚かな行為だと言えるでしょう。

【就職・転職をお考えの方へ】

こんなお悩みありませんか?

- もっと給料を上げたい

- 残業時間が多くて体力的にきつい

- ホワイト企業に転職したい

- もっとプライベートを充実させたい

プロドラ編集部が最もおススメする、ホワイト企業で高年収を目指したい人に”絶対”に利用して欲しいドライバー専門転職サイト!

ドラEVERでしか取り扱いのない好条件の求人が多く、年収アップも目指せます!未経験歓迎の求人も多数あるので、異業種からの転職にもおススメ!

免許停止期間の短縮方法 – 初犯者講習とは

酒気帯び運転の初犯者に対する行政処分として、90日間の免許停止処分が科されます。しかし、この停止期間を短縮する方法があります。それが、初犯者講習の受講です。

初犯者講習を受ける条件と手続き

初犯者講習は、酒気帯び運転の初犯者を対象とした講習です。受講するためには、一定の条件を満たす必要があります。主な条件は、過去3年以内に免許停止処分を受けていないこと、人身事故を起こしていないこと、アルコール依存症ではないことなどです。

受講を希望する場合は、免許停止処分の通知から30日以内に、管轄の運転免許センターに申し込む必要があります。

講習を受けると免許停止期間が半分に

初犯者講習を受講することで、90日間の免許停止期間を45日間に短縮することができます。講習は、1日7時間、合計12時限で構成されており、飲酒運転の危険性や飲酒の影響などについて学びます。また、アルコール依存症の診断テストも行われ、必要に応じてカウンセリングや医療機関の紹介も受けられます。

講習受講のメリットとデメリット

初犯者講習を受講するメリットは、何よりも免許停止期間が短縮されることです。これにより、仕事や日常生活への影響を最小限に抑えることができます。

一方で、デメリットとしては、講習の受講料が自己負担となること、講習に1日拘束されることなどが挙げられます。ただし、飲酒運転の危険性を再認識し、二度と同じ過ちを繰り返さないためには、講習受講は非常に有効な方法だと言えるでしょう。

初犯者講習は、酒気帯び運転の初犯者に与えられた「最後のチャンス」とも言えます。講習を受講することで、免許停止期間を短縮できるだけでなく、飲酒運転の危険性を再認識し、自らの行動を改善するための知識を得ることができます。初犯者講習を有効に活用し、二度と飲酒運転を繰り返さないよう、しっかりと学ぶ姿勢が大切です。

酒気帯び運転初犯の免許停止中の生活と仕事

酒気帯び運転で免許停止処分を受けた場合、90日間の免許停止期間中は、車の運転ができなくなります。この期間を無事に乗り越えるためには、生活面と仕事面での準備が欠かせません。

代替交通手段の確保(公共交通機関、シェアサイクルなど)

免許停止中は、自家用車の運転ができないため、代替の交通手段を確保する必要があります。公共交通機関の利用を検討し、自宅から最寄りの駅やバス停までのアクセス方法を確認しておきましょう。

また、シェアサイクルやレンタサイクルなどを利用することで、短距離の移動を補うことができます。通勤ルートを事前にシミュレーションし、スムーズに移動できるように準備しておくことが大切です。

仕事への影響と会社への報告

免許停止処分は、仕事に大きな影響を与える可能性があります。特に、運転を伴う業務に就いている場合は、業務遂行が困難になるでしょう。免許停止処分を受けたら、速やかに会社に報告し、上司と今後の業務についての相談をする必要があります。状況によっては、配置転換や休職などの措置が取られる可能性もあります。

正直に事情を説明し、会社の方針に従って対応することが求められます。

生活のシミュレーションと準備のポイント

免許停止中は、日常生活のあらゆる場面で不便を感じることになります。買い物や通院、子供の送り迎えなど、車を使っていた生活パターンを見直す必要があります。家族やフレンドの協力を仰ぎ、サポート体制を整えておくことが重要です。

また、免許停止期間中の収入の減少に備え、事前に生活費の見直しや貯蓄の確保などの対策を講じておくことをおすすめします。

酒気帯び運転による免許停止は、日常生活に大きな影響を及ぼします。代替交通手段の確保、仕事への対応、生活のシミュレーションなど、事前の準備が欠かせません。

この期間を乗り越えるためには、周囲の理解と協力を得ながら、計画的に行動することが大切です。免許停止期間は、飲酒運転の危険性を再認識し、二度と同じ過ちを繰り返さないと誓う貴重な時間だと捉えましょう。

酒気帯び運転の再発防止策 – 二度と繰り返さないために

酒気帯び運転を経験した後は、二度と同じ過ちを繰り返さないための再発防止策を講じることが重要です。ここでは、飲酒運転を防ぐための具体的な方法を紹介します。

アルコールの代謝時間と適正飲酒量の理解

飲酒運転を防ぐためには、アルコールの代謝時間と適正飲酒量について正しい知識を持つ必要があります。アルコールの分解には個人差がありますが、一般的に体内のアルコールを完全に分解するには、ビール中瓶1本(500ml)で約4時間、日本酒1合(180ml)で約3時間かかると言われています。飲酒量を控えめにし、運転までに十分な時間を空けることが大切です。

運転前のアルコールチェックの習慣化

飲酒後、自分では酔いが覚めたと感じていても、体内にアルコールが残っている可能性があります。運転前に、必ずアルコール検知器などを使って、呼気中のアルコール濃度を測定する習慣をつけましょう。酒気帯び運転の基準である0.15mg/L以上の数値が検出された場合は、運転を控えることが必要です。

飲酒の機会や量を減らすためのセルフコントロール術

飲酒運転を防ぐには、そもそも飲酒の機会や量を減らすことが効果的です。

飲み会の誘いを断る勇気を持つ、アルコールの代わりに非アルコール飲料を選ぶ、飲酒量を記録して自己管理するなど、セルフコントロールのための工夫が大切です。また、ストレス解消や気分転換の方法を飲酒以外に見つけることで、飲酒への依存を減らすことができるでしょう。

酒気帯び運転の再発を防ぐには、飲酒運転の危険性を十分に理解し、適切な飲酒量を心がける必要があります。運転前のアルコールチェックを習慣化し、セルフコントロールを働かせることが重要です。二度と同じ過ちを繰り返さないという強い意志を持ち、飲酒運転防止のための行動変容に努めましょう。

まとめ – 酒気帯び運転初犯でも侮れない免許停止のリスク

酒気帯び運転は、たとえ初犯であっても、重大な処分と深刻な影響が待ち受けています。本記事では、酒気帯び運転の定義や罰則、免許停止期間やその短縮方法、生活への影響など、初犯者が知っておくべき重要なポイントを詳しく解説してきました。

酒気帯び運転は、90日間の免許停止処分、罰金刑や前科のリスクなど、法的な制裁だけでなく、仕事や日常生活にも大きな影響を及ぼします。初犯者講習を受講することで免許停止期間を短縮できますが、飲酒運転の危険性を再認識し、二度と同じ過ちを繰り返さないための意識改革が何より大切です。

飲酒運転は、自分だけでなく、家族や周囲の人々にも多大な迷惑をかける愚かな行為です。アルコールの代謝時間や適正飲酒量について正しい知識を持ち、運転前のアルコールチェックを習慣化するなど、再発防止のための具体的な行動が求められます。

酒気帯び運転の初犯は、重い代償を払うことになるでしょう。しかし、この経験を無駄にせず、飲酒運転の危険性を肝に銘じ、二度と同じ過ちを繰り返さないと誓うことが何より大切です。酒気帯び運転のリスクを十分に理解し、安全運転を心がける姿勢を持ち続けることが、自分自身と周囲の人々の幸せにつながるのです。

こんなお悩みはありませんか?

- 「年収を上げたい…」

- 「ホワイトな職場に転職したい…」

- 「未経験だけどドライバーになりたい…」

近年、日本ではドライバーの数が減少傾向にあるため、今の職場よりも良い給与や環境で働ける企業から内定を獲得できる可能性が高まっているのです。

今よりもいい会社で働きたい方は「ドラEVER」で探してみませんか?

地域や職種、給与、エリア等のあなたのご希望をお聞かせください。あなたのキャリアを全力サポートします。

プロドラ|プロドライバーのための情報サイト

プロドラ|プロドライバーのための情報サイト